ブログ

BLOG

C値が低いのが良い家? 気密性能の数値の先にある本質とは。

- 社長コラム

- 2025/07/14

こんにちは。ヤマモト工務店の代表、山本です。

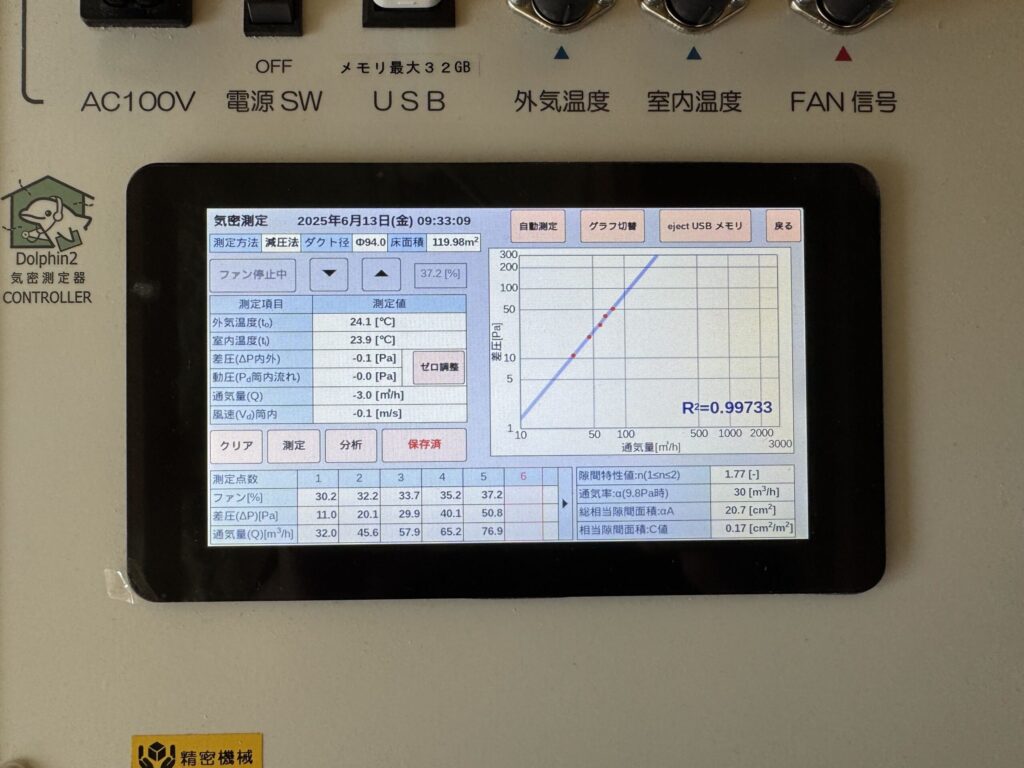

先日、建築中のお客様の住宅で気密測定を実施しました。 結果は、C値(相当隙間面積) = 0.17 ㎠/㎡ でした。C値0.17という数値は、ハウスメーカーでは到底出すことのできない数値であり、高気密を謳っている住宅会社の数値よりもさらに1/2程度の隙間ではないでしょうか。

(測定時の写真です)

測定していただいた検査員の方々から『この数値は関西でもトップレベルの数値です』とお褒めの言葉をいただきました。もちろん家の隙間を少なくするために施工にはこだわりを持っていますから、結果として数値に表れることは非常に喜ばしいことです。

私たちはただ数値を誇るのではなく、気密性能の本質を追求していくことが重要だと考えております。また、昨今のC値の数値を競うような風潮については、少し疑問を感じる点もあります。

今回は、この測定結果を基に、数値の先にある本当に大切なことについて解説します。

「気密性能」の基本

そもそも「気密性能」とは、建物にどれだけ隙間があるかを示す指標です。この性能を表す数値を「C値(相当隙間面積)」と呼びます。

C値は、建物の床面積1㎡あたりに存在する隙間の面積(㎠)を表したもので、この数字がゼロに近いほど「隙間が少ない高気密な建物」と評価されます。

気密性能が高いことの主なメリットは以下の3点です。

①計画換気性能の確保

意図しない隙間からの空気の出入りをなくし、換気システムが設計通りに機能することで、室内の空気を清浄に保ちます。

②冷暖房効率の向上

室内の空気が外部に漏れにくく、外気の影響を受けにくくなるため、エネルギー消費を抑制できます。

③建物耐久性の向上

壁体内への湿気の侵入を抑制し、内部結露による構造材の腐食や断熱材の劣化リスクを低減します。

私たちが採用する「第3種換気」と負圧の関係

気密性能は、建物の換気システムと密接に関係します。特に、私たちヤマモト工務店が標準採用している「第3種換気」を正常に機能させる上で、気密は生命線とも言える要素です。

第3種換気とは、排気ファンで室内の空気を計画的に排出し、その力(負圧)を利用して、各部屋に設けた給気口から新鮮な外気を取り込む、シンプルでメンテナンス性に優れた換気方法です。

このシステムの要は、意図的に室内を負圧に保ち、設計した給気口からのみ空気を取り入れる点にあります。だからこそ、建物の高い気密性が絶対条件となるのです。

もし建物に隙間が多ければ(低気密であれば)、負圧によって給気口以外の場所、例えばコンセントボックスの隙間や壁の取り合い部分など、想定外の経路から空気が無秩序に入り込んでしまいます。これでは計画的な換気は成立しません。

高い気密性が確保されて初めて、第3種換気システムは設計通りに機能し、家全体の空気をクリーンに保つことができるのです。

では、なぜ給排気ともに機械で行う「第1種換気」ではなく、シンプルな「第3種換気」を私たちが採用しているのか。その詳しい理由については、また別の機会にお伝えします。

数値目標よりも重要な、施工の本質

C値は施工品質の一つの指標です。しかし、施工の目的が「C値を良くすること」になっては本末転倒です。

重要なのは、建物の性能として、なぜ隙間が生じるのかを理解し、それをなくすための丁寧な施工を積み重ねることです。

例えば、本来は施工精度で確保すべきサッシ周りの気密性を、測定の時だけテープで塞いで数値を良く見せるという話も耳にします。さらに悪質なケースでは、測定時に全ての窓サッシを目張りして、実態とはかけ離れた数値を出す会社もあるようです。これでは気密測定の意味が全くありません。

では、本物の高い気密性能はどうやって実現するのか。それは個人の感覚や技量だけに頼るのではなく、会社全体で「施工品質を担保する仕組み」を構築し、徹底することです。

例えば、サッシ周りや配管貫通部の防水・気密処理については、定期的な技術ミーティングや現場での直接的な技術指導を通して、私たちの標準的な施工方法を全員が徹底しています。

そして、このような施工技術の担保は、現場ごとに人が変わる外注大工では極めて難しいのが現実です。

毎日顔を合わせ、同じ目標に向かう社員大工だからこそ、この「仕組み化」が可能になり、結果として高い品質を安定してご提供できるのです。

工務店選定の視点

工務店を選定する際には、「C値はいくつですか?」という質問に加えて、「その気密性能を、どのような施工思想と技術で実現していますか?」と問うてみてください。

数値という結果だけでなく、そこに至る施工の「過程」と「姿勢」にこそ、その会社の信頼性が表れると私たちは考えています。

最新のブログ

LATEST BLOG